「第46回 甲州市勝沼ワインゼミナール」が開催されました!以下のようなイベントです!

私の山梨ワインの先生である、チイモさん(@tiimobile)を誘って参戦してきましたよ♪

勝沼のテロワールって??それは気になるよね!

甲州市勝沼ワインゼミナールは、過去には麻井宇介さん、山本博さん、田崎真也さん、大橋健一MWなどなど錚々たる面々の参加されてきた歴史のある勉強会だそう。(もちろんそんなことは全然知らなかった)

さて「勝沼のテロワール」とは何でしょうか。

私はまず甲州種の白ワインを思い浮かべましたが、それはブドウの個性か、または生産者の表現方法か、どこにテロワールが現れているのかは全然知らないです。

他の産地と比べて、共通する「勝沼らしさ」とは何なのか。

そんな興味深いテーマに勝沼の名だたるワイナリーの方々も集まっていました。

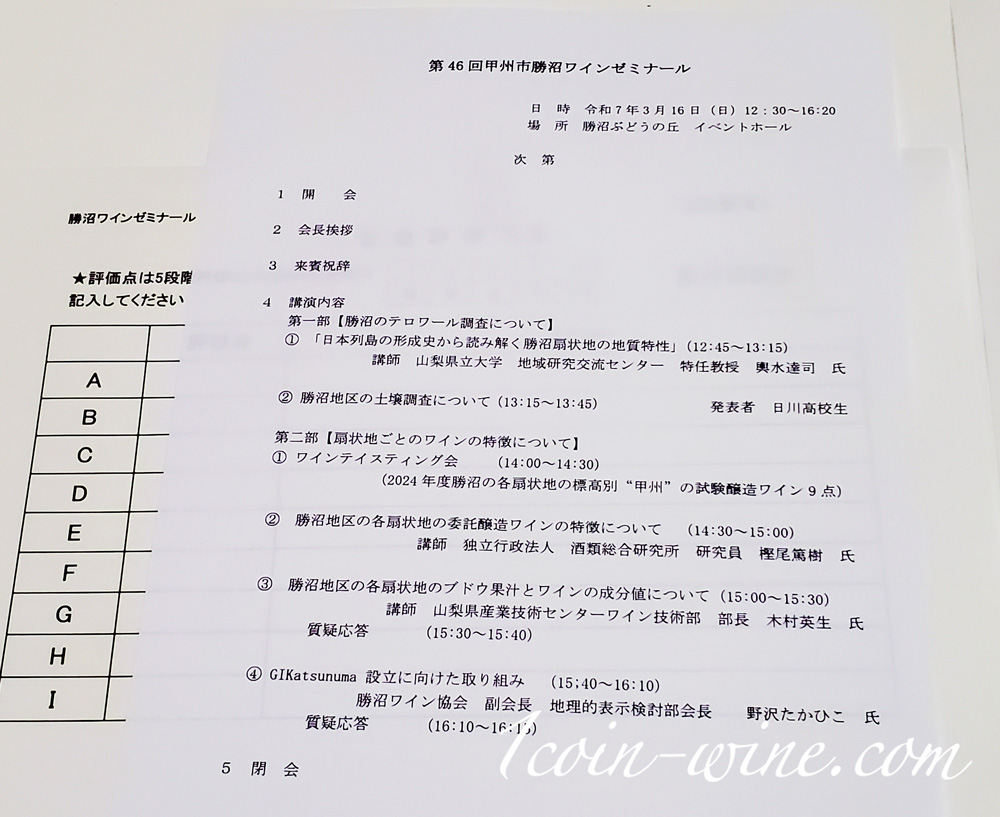

当日のアジェンダは以下のとおりです。

ざっくり内容↓

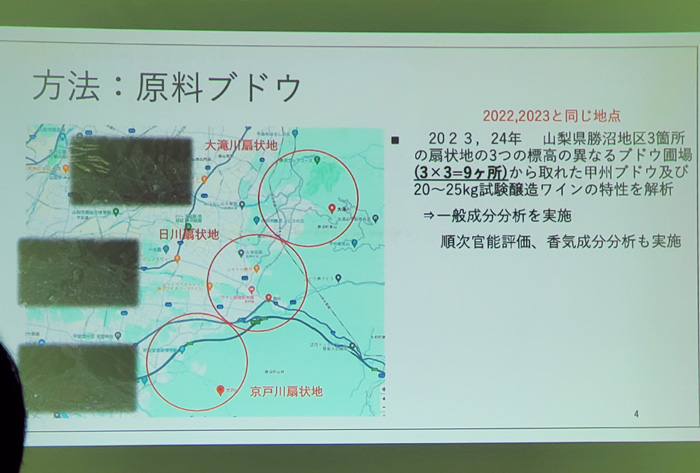

- 勝沼のテロワール調査について

- 山梨県立大学の輿水教授から、「勝沼扇状地の地域の特性」について

- 日川高校生(1年生)から、実際に採取して調査した土壌の違いについて

- 日川高校生(2年生)から、「ボーリングコア」データの分析結果

- 扇状地ごとのワインの特徴について

- ワイン9種テイスティング

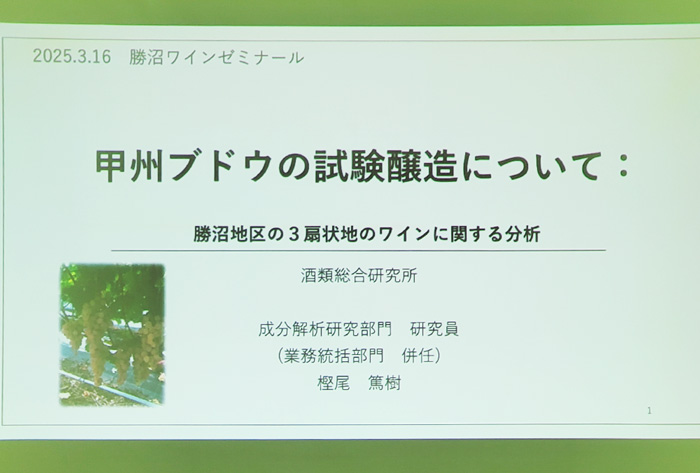

- 酒類創業研究所の樫尾研究員から、試験醸造についての解説と分析値

- 勝沼産業技術センターワイン技術部 木村部長より、9種のワインの成分値

- 勝沼ワイン協会 野沢副会長より GI勝沼設立の取り組みについて

チイモさんのご感想はこちらw

勝沼ワインゼミナール。

— チイモ (@tiimobile) March 16, 2025

ガチすぎて震えてる…。 pic.twitter.com/mPVJyQEZ6f

気軽に参加したらプロのお話でびっくりしました(笑)

結論としては「現在の調査結果」の発表であり、テロワールが何か、を今の段階で明確にすることはまだ難しいのかもしれません。でもワイン好きの皆さまなら、きっと楽しんでいただける内容だと思いますよ!

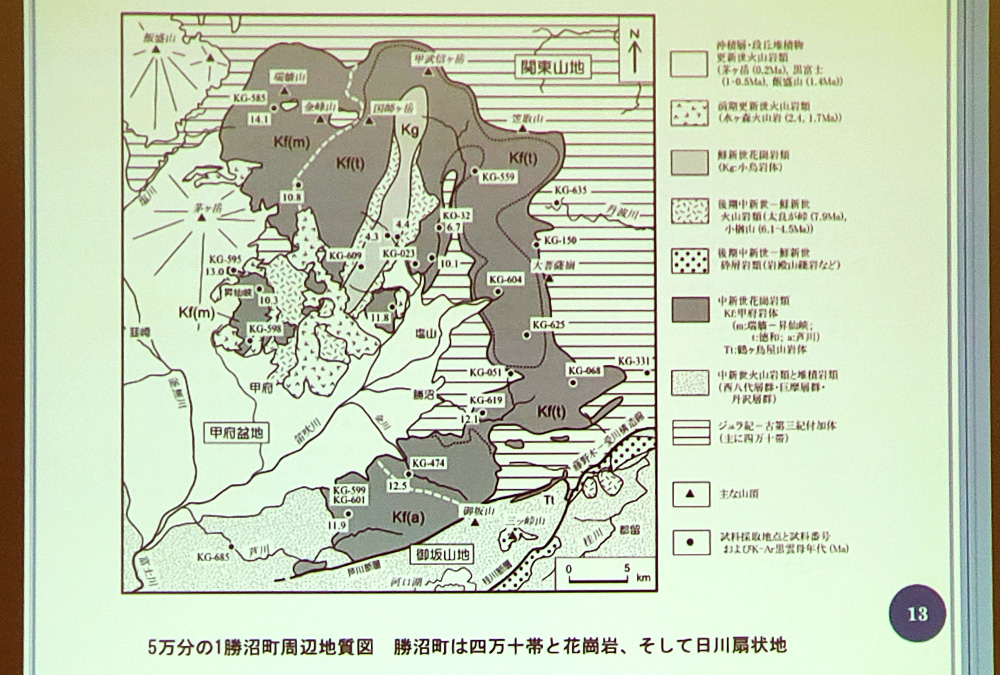

スタートは、輿水教授からの「地域特性」についてのお話でした。

勝沼ワインゼミナール レポート

日本列島の形成史から読み解く勝沼扇状地の地質特性

勝沼地域の土壌の特質と、土壌はどこから来たのか?という歴史を解説してくださいました。

(※このスライドは後半のセッションのものだけど、わかりやすかったので初めに掲載させていただきました)

伺った内容を箇条書きにしていきますね。

勝沼扇状地の地質は水捌けの良い花崗岩で構成。

地質に含まれる化学成分は、生態系を通じて循環し生物に影響を与える。

甲斐駒ヶ岳(武川・白州)も花崗岩質であり、そこは良質な米の産地として知られている。

一方、勝沼では米ではなくブドウが栽培されている。この地質特性が、どのようにブドウに影響しているのかが重要な視点である。

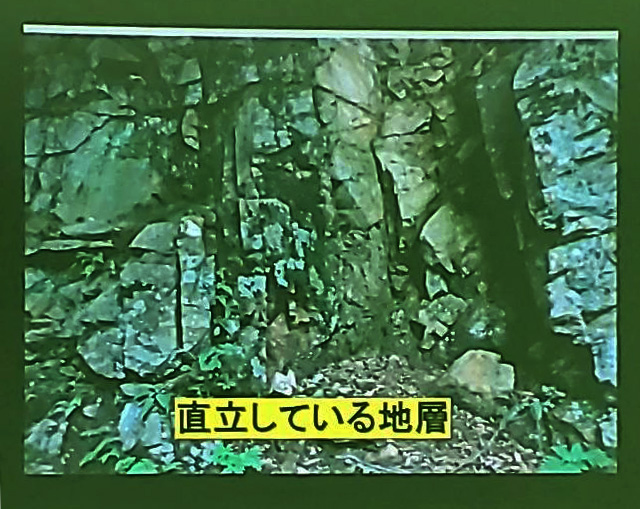

勝沼の「ぶどうの丘」や、塩山の「塩の山」周辺では、地層が直立するという珍しい地形が見られる。

ぶどうの丘周辺の地質は、約4,000万年前から1億年前にかけて形成された「四万十帯」に属する地層。この地層は、かつて南海トラフに堆積した沈殿物とされている。その後、伊豆半島の衝突などの影響により、地層が直立したと考えられている。地表は移動や屈曲、侵食、孤立などの作用を受け、現在では複雑な地質構造をなしている。

この地域の花崗岩が粗粒なのか細粒なのか、またその構成比については、現時点で明確にはわかっていない。

昨年および今年、日川高校の生徒が調査を進めている段階である。

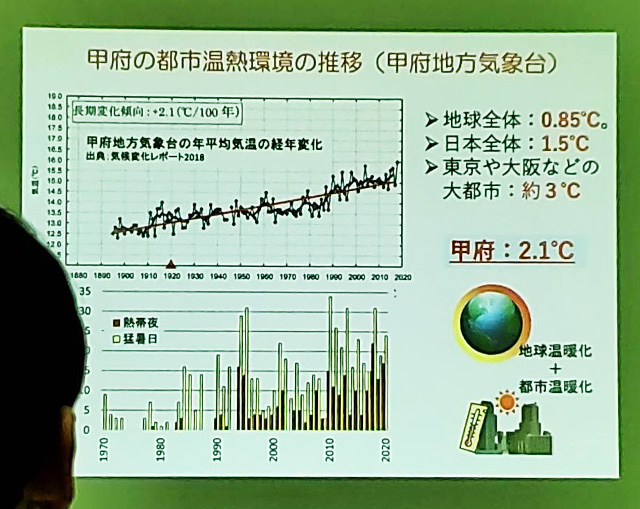

また、この地域は地球温暖化の進行が全国平均よりも速い。

過去100年における日本全体の年平均気温上昇は約1.5℃であるのに対し、甲府では約2.1℃の上昇が観測されている(都市圏では約3℃)。

こうした気候変動の影響により、ブドウおよびワインの産地は北へと移動している。

大手ワインメーカーも、北海道に生産拠点を設けるなどの対応を始めている。

私が理解できたのは「勝沼の土壌は花崗岩だが、地表はさまざまな作用の影響でとても複雑になっており、現在調査中」……という感じ?

質疑応答

すると、勝沼のワイン生産者は早く北海道に行ったほうがいいですか?

ブドウが現在の地域で「適作ではなくなる」現象は、すでに世界的な課題として認識されている。

そのため、ある程度の方向性や対応策は示されている。具体的には、同じ地域内でも標高の高い場所へ新たにブドウを植え替えたり、より温暖な気候に適した品種へ転換するなどの方法が取られている。

なんと、この質問をしたのは勝沼の有名ワイナリーの方。

「私たち引っ越したほうがいいの?」と茶化してる感じで、答える方がちょっと困ってました(笑)

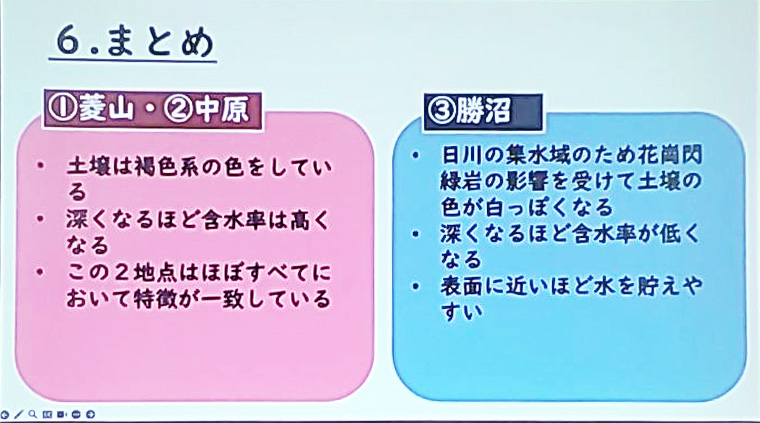

続いて、調査された日川高校の1年生の発表です。

勝沼地区の土壌調査について

「菱山地区のブドウがひび割れを起こす」と聞き、その原因を突き止めるために土壌を研究したそうです。

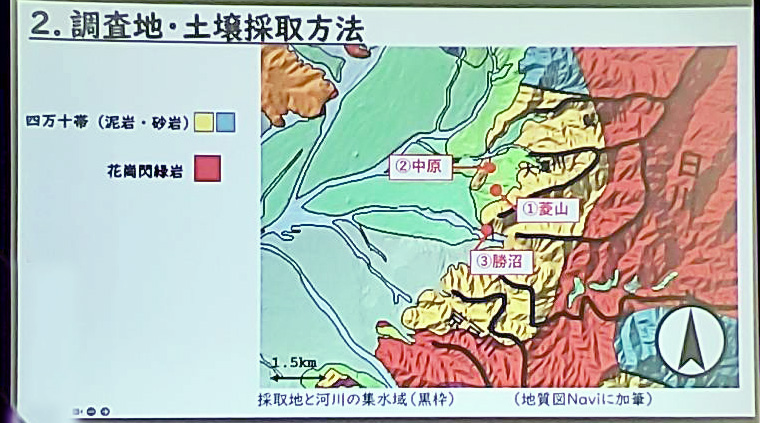

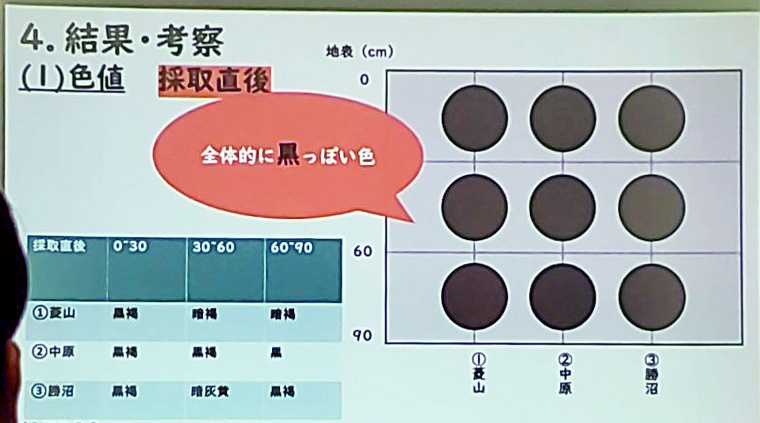

採取地は①菱山、②勝沼、③中原 × 0~30cm、30~60m、60~90cmの9箇所。

土壌の「色値」、「土の粒度」、「含水率」、「沈降分析」、「まとまりやすさ」を調査し、比較発表してくれました。

プレゼンとてもわかりやすかったです!

採取直後は黒っぽいですが、勝沼の土は白っぽくなったそう。

粒度は、3箇所、深さともにまちまちで、特定の傾向はない……。

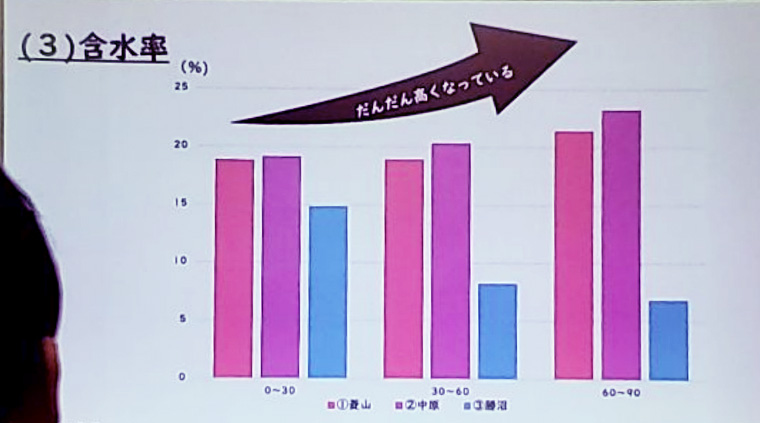

含水率に明確な傾向がありました!

菱山と中原は、採取地が深くなるにつれて含水率が高くなったけど、勝沼だけは逆に低くなっています。

また、さらに時間をおいて計測したところ、菱山の60~90cmの深い場所だけ、急に含水率が低くなったとか。

「菱山の深い地層には違う土壌が含まれているのではないか?」と考察されてました。

課題であった「菱山地区のブドウがひび割れを起こす」理由は、菱山・中原の土壌は含水率が高く、水捌けが悪いので過度な水分が供給され、果皮が耐えられないのではないか?との結論となりました。

なるほど筋が通ってますねー!

質疑応答

ひび割れが多いとのことですが、なんの品種で、畑の場所などはわかりますか?

菱山地域で、品種や位置はわからないです。

次は2年生による、土壌分析の発表がありました。

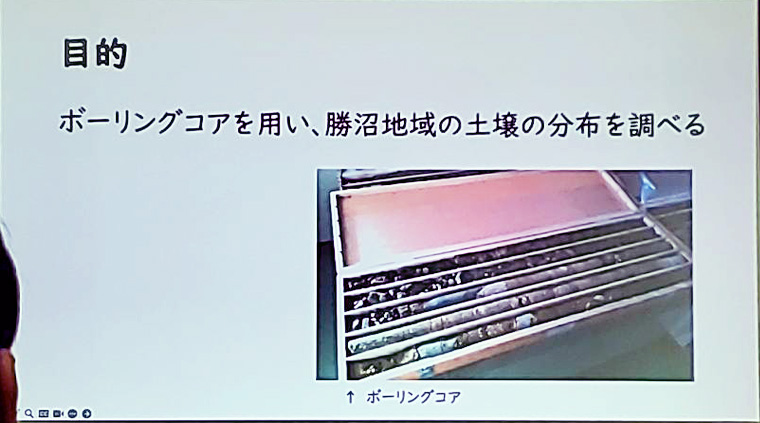

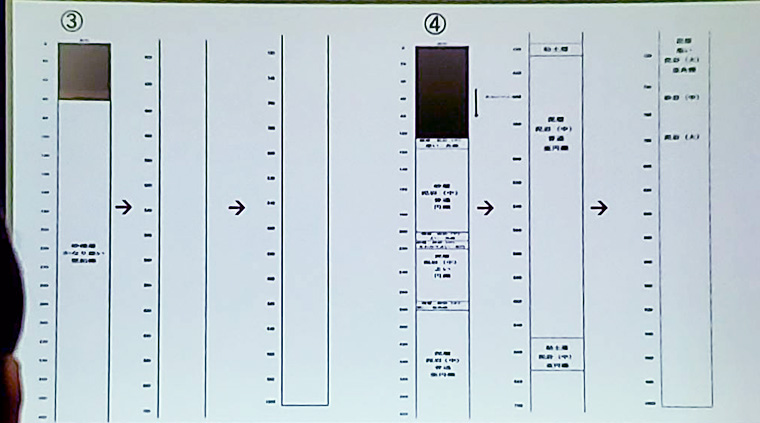

ボーリングコアデータから見た土壌分布

2年生は、「ボーリングコア」という土壌サンプルを詳しく調べた結果を発表してくれました。

「自分たちも山梨の産業を盛り上げるお手伝いがしたい!」とのお気持ちからだそうですよ、心強いですねぇ^^

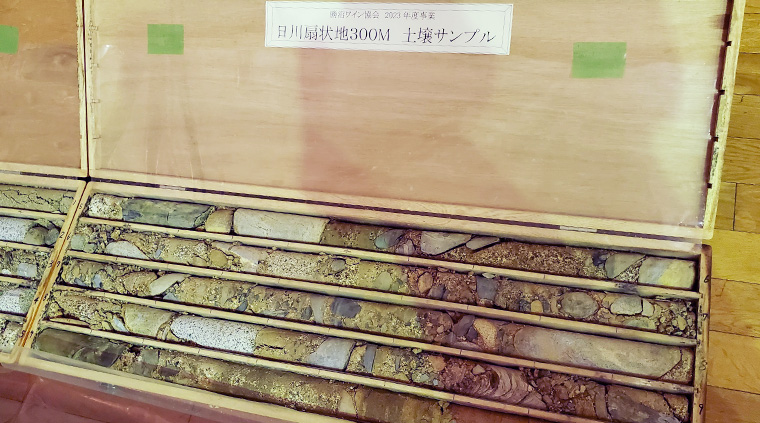

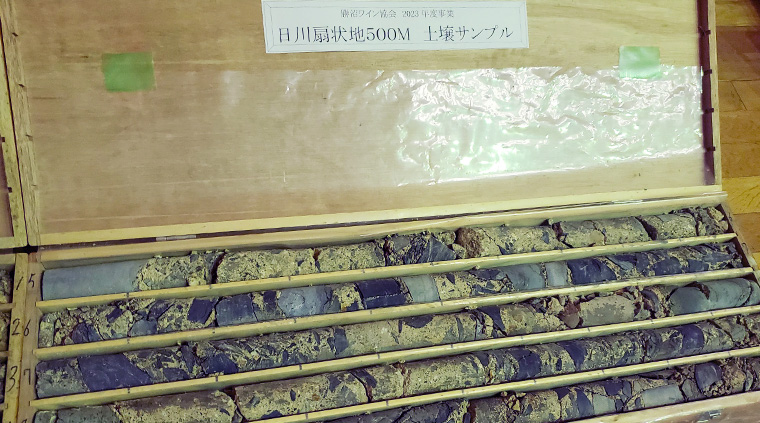

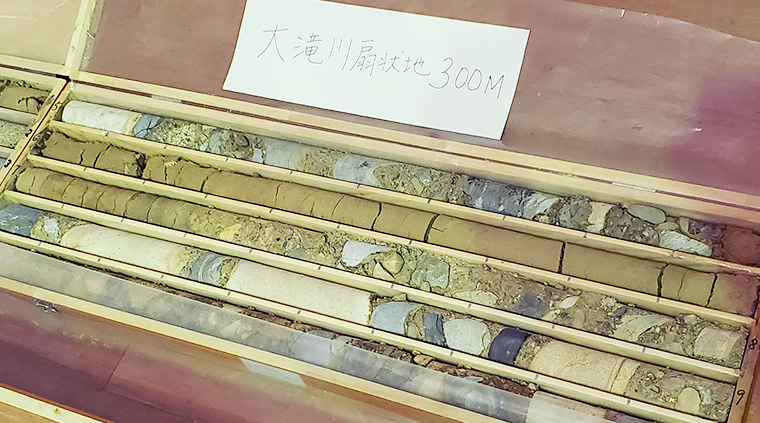

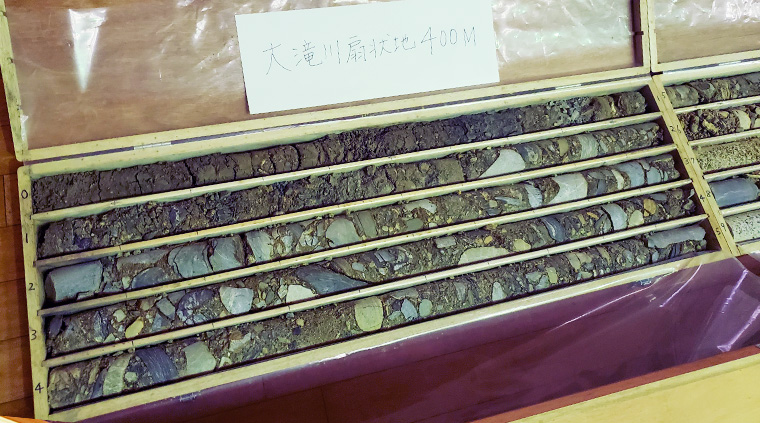

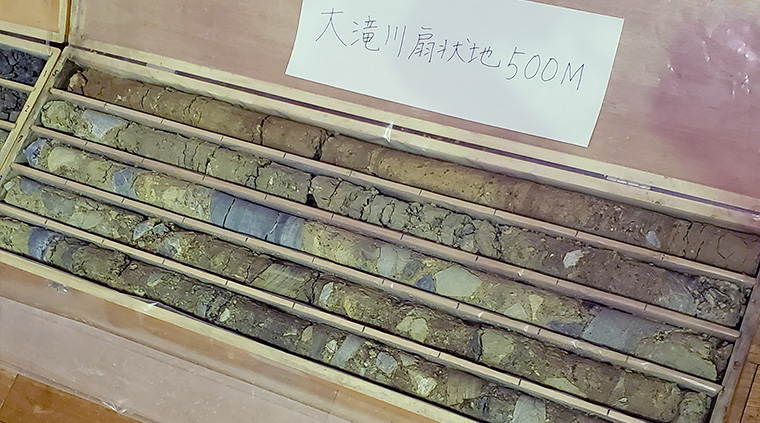

ボーリングコアとは以下の画像のような、筒状に採取した土壌サンプルのこと。

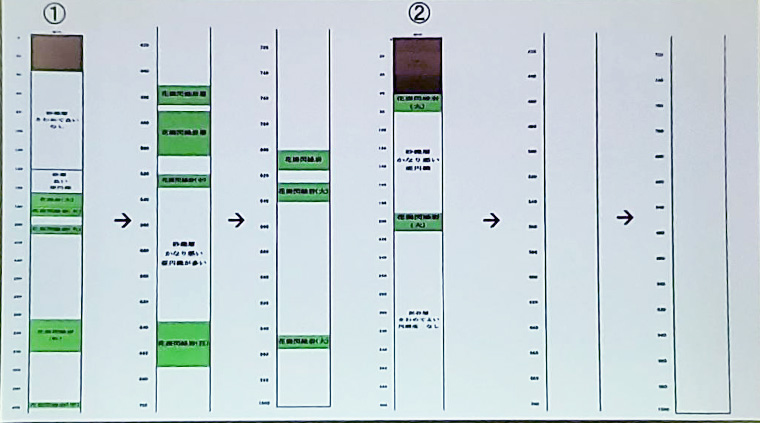

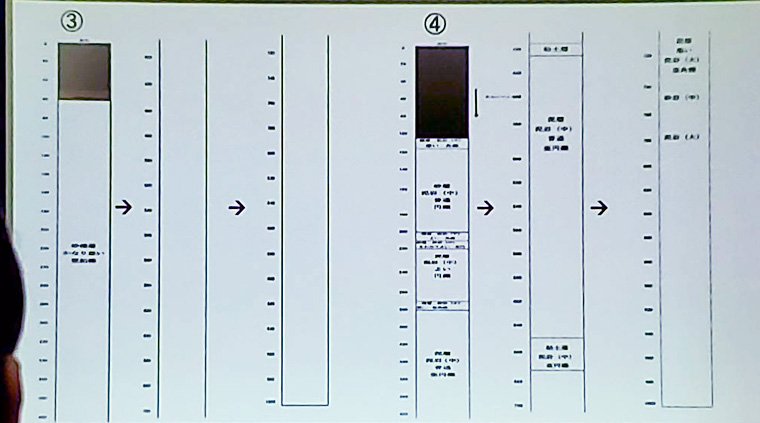

圃場は以下の6ポイント。

いずれもセミナー会場となった「ブドウの丘」の近辺です。

スライド内で、文字色が赤と青で違うのは採取した年の違い。

令和5年(青字):①日川300m、②日川400m、③大滝川500m

令和6年(赤字):④大滝川400m、⑤大滝川500m、⑥大滝川500m

それらを分析した結果がこちら。

・①日川300mと②日川400mには花崗閃緑岩がみられたが(緑色の部分)、大滝川には見られない。

・標高が高いほど色が濃くなる

各地、深さでいろいろ違っており傾向を掴みづらかったようです。

今回見られた特色を参考に、今後もより研究を進めていきたいとのことでした。

会場にはボーリングコアの現物が展示されていました。

日川

大滝川

本当にいろんな土壌がまざってますね!同じ箇所・同じ深さでも差があります。これは、傾向を掴むには回数をかさねないといけないかもしれませんね。

質疑応答

勝沼は火山灰主体だが、そこに四万十帯が入ってくるとどんな栄養、どんな影響があるのか?

ボーリングを見ると、このあたりはほとんどが四万十帯によって流れてきた土壌で、場所によって溜まっているものが違うため、分析しないとわからない。完璧な組成、ワインへの影響はほとんど明らかにされていない。火山灰が主体ではない。

ワインテイスティング会

続いて、第二部ではお待ちかねのワインテイスティング!!

テイスティングワインは、「2024年度 勝沼の各扇状地の標高別 ”甲州”の試験醸造ワイン9点」です

よく見ると下の段ボールに産地が書いてありますね(笑)その時は気づきませんでした。

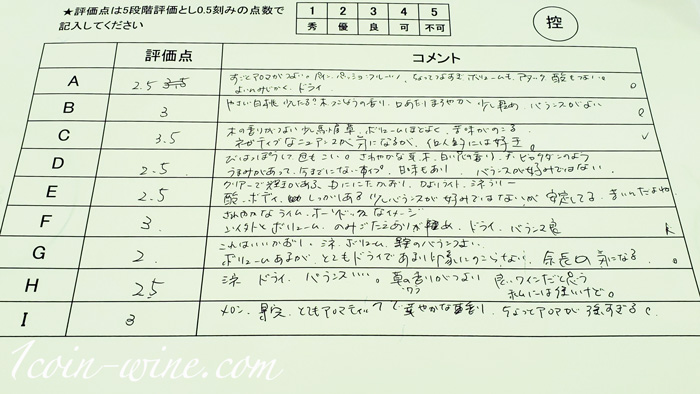

「5段階で評価してください」とだけ伝えられました。

とても30分では終わらないので、その後の講義を聞きながら、慌ててメモしましたよ。

字が汚くて読めないんで、以下にまとめます。

| A | 2.5 | とてもアロマが強い、強すぎるくらい。ボリューム、アタックあり、アフターがドライ |

| B | 3 | 優しい白桃の香り、口当たりまろやかでバランスが良い。少し軽め。 |

| C | 3.5 | ボリュームが程よく苦味が残る。ネガティブなニュアンスがあるが私は好き。 |

| D | 2.5 | 微発泡して色も濃い。草、木、白い花、白檀。旨みもありインパクトが強い。 |

| E | 2.5 | クリアで輝きがある。酸味、ボディ強く苦味あり。 |

| F | 3 | 爽やかなライム、バランスのいい甲州らしいワイン。意外と飲みごたえもあった。 |

| G | 2 | 香りがとても華やか、ミネラルや果実のバランスが良く、ドライなアフター。余韻が気になる。 |

| H | 2.5 | ミネラルがありドライでバランスいい。草の香りが強く、優れたワインだと思う。私には強い。 |

| I | 3 | メロンなどとてもアロマティックで華やか。アロマ強すぎるくらい。 |

どれも全っ然味わいが違いました。甲州だけと思えないほどアロマが強いものもあって驚きました。

勝沼の有名ワイナリーの方がたくさんいらしてたので、みなさんが自社の甲州ワイン持ってきたのかな?と思ったくらいです。

それぞれのワインがなんだったのか、答え合わせは最後にまとめますね!

続いてのセミナーは、この試飲ワインについての解説でした。

どんなワインだったのかみていきましょう。

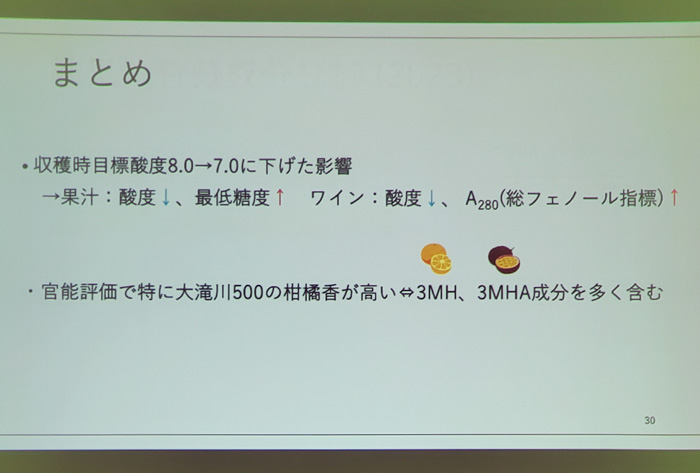

勝沼地区の各扇状の委託醸造ワインの特徴について

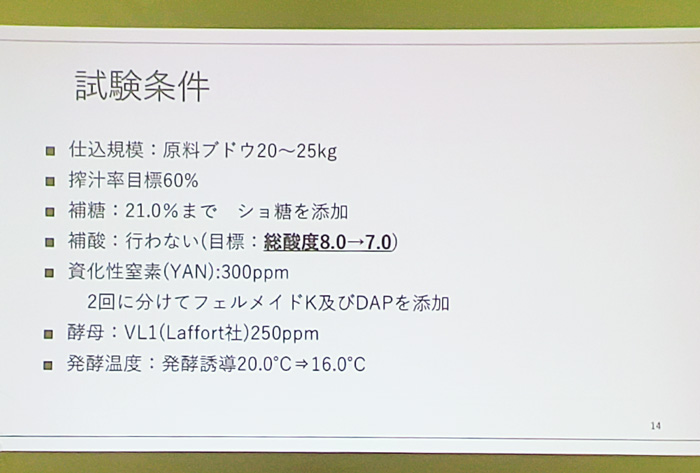

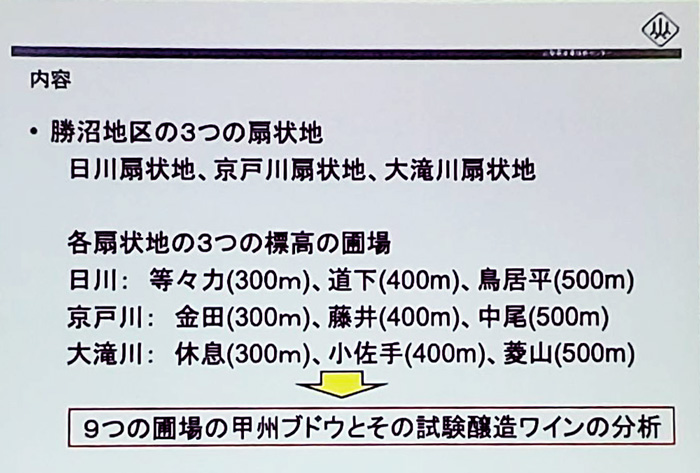

3箇所の扇状地(大滝川、日川、京戸川)× 標高3種(300・400・500)=9箇所のブドウで作ったそう。試験条件は以下の通りです。

ブドウ・果汁・ワインの成分分析のほか、官能評価・香気成分も分析されていました。たくさんの試験結果をお話しいただきましたが、一部だけご紹介しますね。

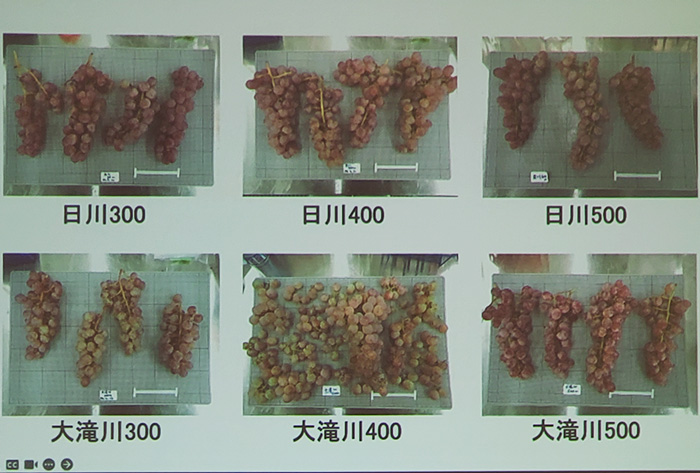

ブドウの外観の比較。

前年比はばらつきがありますね。「雨水で膨れたか、サンプリング誤差もあるか」とのことです。

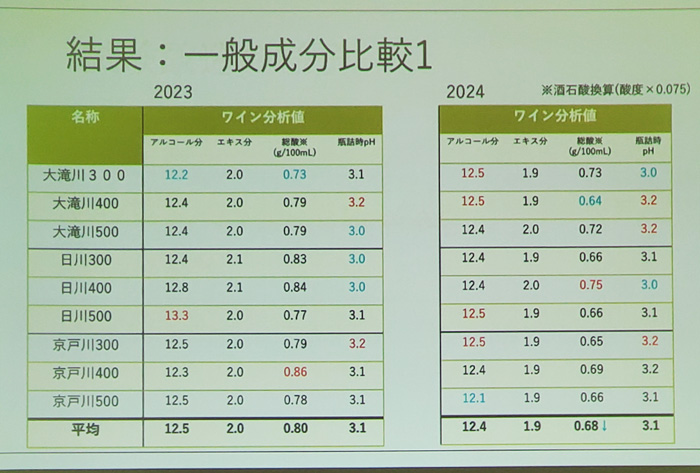

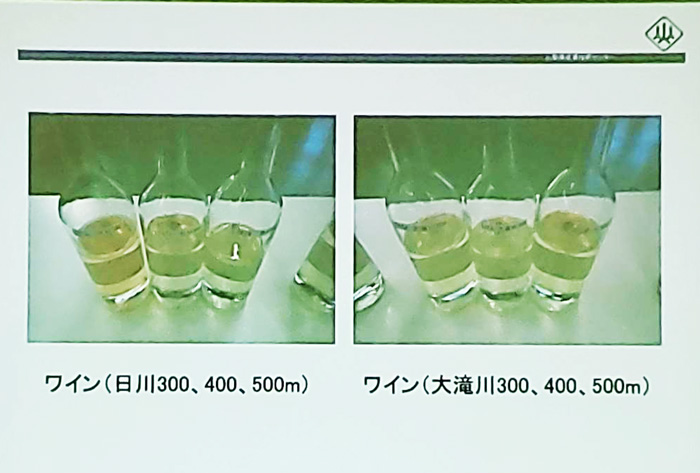

ワインにした時の成分の比較。

2023は酸度8.0で収穫したのに対し、2024は7.0に下げたそうです。

収穫時期を遅らせることによって成分の変化があるとのことので、2023と2024とではワインの作り方での違いが出そうですね。「2024はアルコールが安定した」とおっしゃってました。

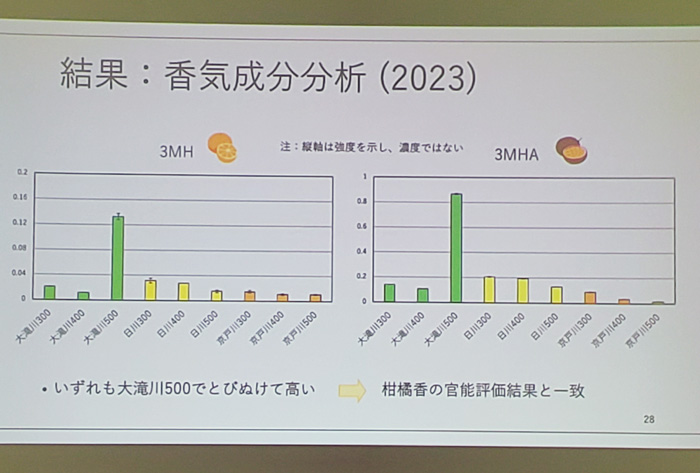

続いて2023の香気成分の分析です、こちらに面白い結果が出ていました!

大滝川500だけ、柑橘香が飛び抜けてが高かったんですって。

今回の発表はここまででしたが、引き続き2024年も官能評価も続けていくそうです。

共通した傾向が見えてくるといいですね……!

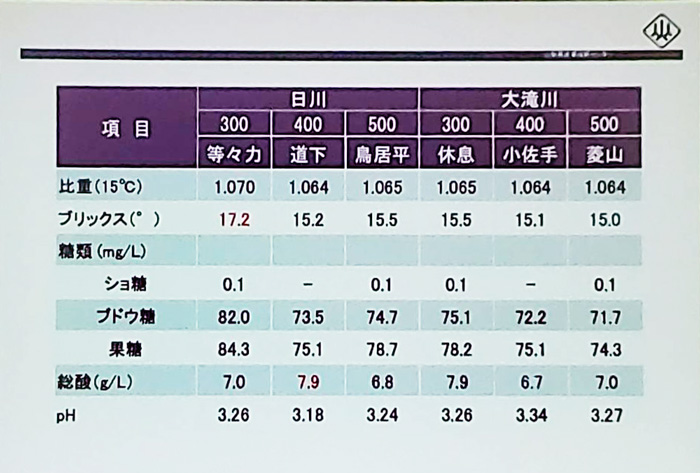

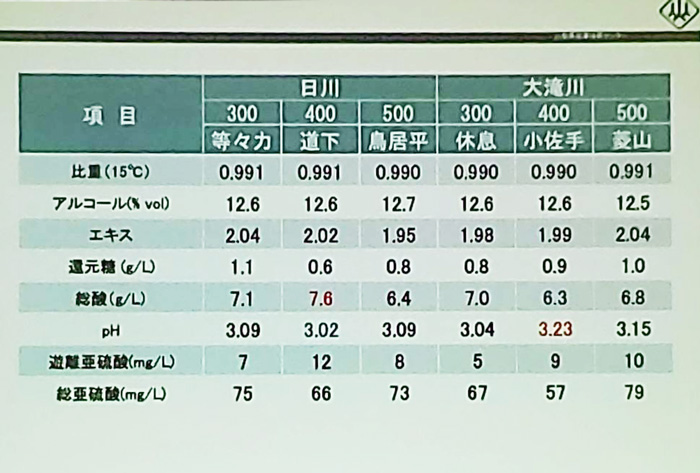

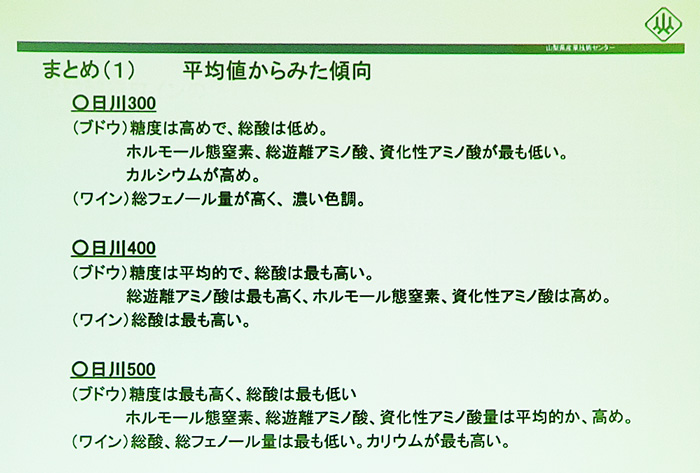

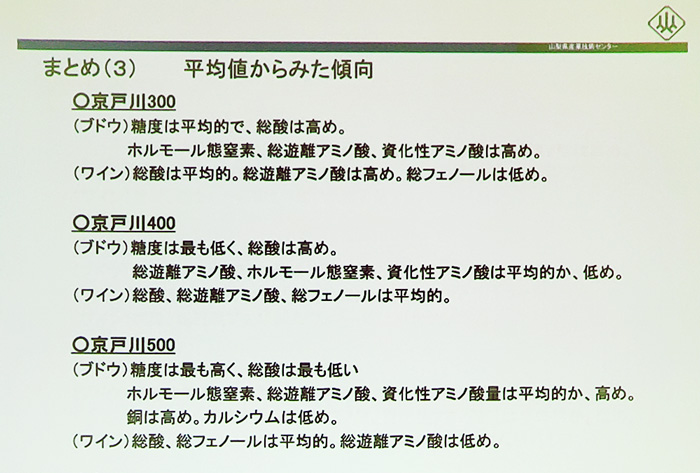

続いては産業技術センターのワイン事業部の木村部長より、今回の試験醸造の果汁・ワインを分析した結果の発表がありました。

勝沼地区と各扇状地のブドウ果汁と委託醸造ワインの成分値について

勝沼ワイン協会から依頼を受け、令和4~6年度の3年間の果汁とワインを分析されたそうです。

ここで圃場の詳しい地名が判明しました。

大滝川の500mって、菱山なんですね。ブドウが割れていたのも、柑橘香が強いのもここ。

会場のブドウの丘のあるところです。

勝沼ワイン協会が、総酸8g/Lを目安に収穫したブドウ2kgと、酒類総合研究所が試験醸造したワイン1本を分析。

大滝川のブドウに緑色が見られたそう。

分析結果のデータもたくさんあったので、一部だけご紹介しますね。

こちらが果汁。

こちらはワインのデータです。

試飲しながらだったので、詳しい考察などがメモできていませんでした、すみません。

以下が3年分を分析した、平均値のまとめです。

ここだけ見ると、特に大滝川500(菱山)地区のブドウ・ワイン成分に突出した違いがあるわけではなさそうですね……。

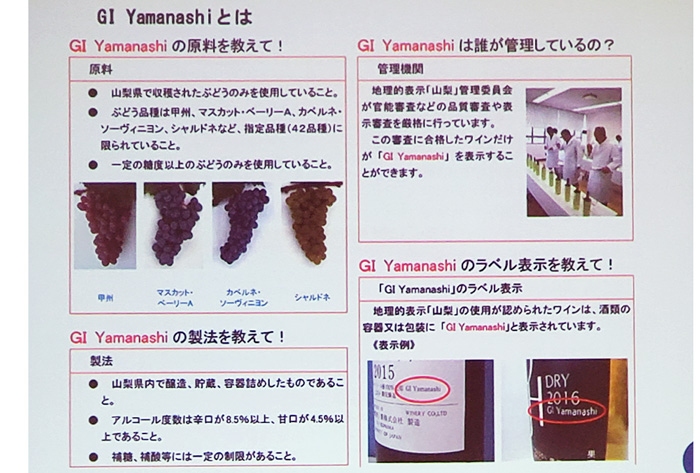

最後のセッションは、「GI勝沼設立に向けた取り組みについて」です。

GI Kastunuma設立に向けた取り組み

勝沼ワイン協会の副会長の野沢さんから、地理的表示制度(GI)と、GI勝沼設立に向けた取り組みについてご説明いただきました。

GIとは、ご存知の方も多いと思いますが、「地理的表示制度」Geographical Indicationの頭文字です。

酒類の場合、「酒類の確立した品質や社会的評価がその酒類の産地と本質的な繋がりがある(主として帰せられる)場合において、その産地名を独占的に名乗ることができる制度です」とのこと。

GIをつくることで、他の産地と差別化し、地域ブランドを確立し輸出にも寄与できる。

GI認定には、指定された品種で、県内で収穫・醸造・瓶詰めをすることが条件です。

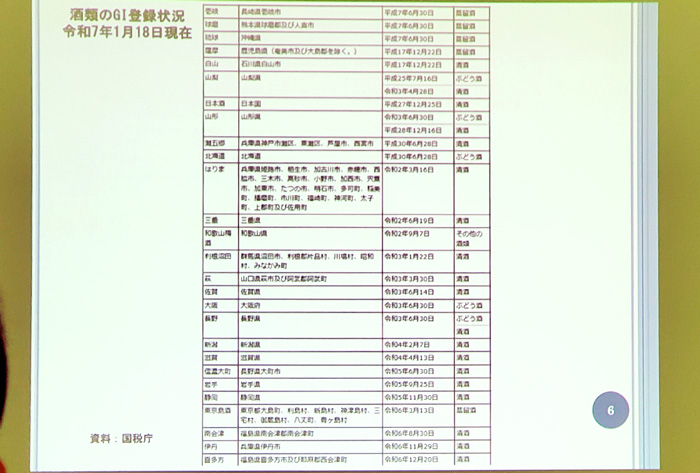

お酒のGI登録状況です。

「清酒」が多いですが、「果実酒」の区分では、GI登録されたのはGI山梨が最初だったんですって。

ワインのGIは、現在この5つが登録されています。

| GIの名称 | 産地の範囲 | 指定日 |

|---|---|---|

| 山梨 | 山梨県 | 平成25年7月16日 |

| 北海道 | 北海道 | 平成30年6月28日 |

| 山形 | 山形県 | 令和3年6月30日 |

| 大阪 | 大阪府 | 令和3年6月30日 |

| 長野 | 長野県 | 令和3年6月30日 |

※GI長野はさらに、「GI長野プレミアム」もあります。

ヴィラージュみたいな感じ?

詳しくは国税庁のページでご確認ください。

・酒類の地理的表示一覧|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/ichiran.htm

そして現在、GI山梨に続き「GI勝沼」を検討しているとのことですよ。

原産地統制呼称は、狭くなるほどその個性が際立ちますよね!実現が楽しみですね。

テイスティング結果発表!

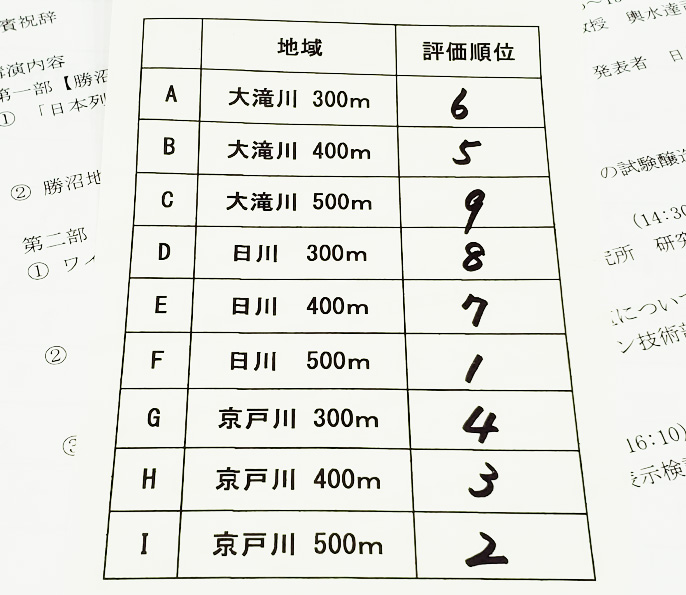

最後に、ワインの記号の圃場名と、参加者の評価を集計したランキングが発表されました!

さっきの私の感想と並べて記載してみます。

| 地 域 | 評価順位 | 私の採点 | 私の感想 | |

| A | 大滝川 300m (休息) | 6 | 2.5 | とてもアロマが強い、強すぎるくらい。ボリューム、アタックあり、アフターがドライ |

| B | 大滝川 400m (小佐手) | 5 | 3 | 優しい白桃の香り、口当たりまろやかでバランスが良い。少し軽め。 |

| C | 大滝川 500m (菱山) | 9 | 3.5 | ボリュームが程よく苦味が残る。ネガティブなニュアンスがあるが私は好き。 |

| D | 日川 300m (等々力) | 8 | 2.5 | 微発泡して色も濃い。草、木、白い花、白檀。旨みもありインパクトが強い。 |

| E | 日川 400m (道下) | 7 | 2.5 | クリアで輝きがある。酸味、ボディ強く苦味あり。 |

| F | 日川 500m (鳥居平) | 1 | 3 | 爽やかなライム、バランスのいい甲州らしいワイン。意外と飲みごたえもあった。 |

| G | 京戸川 300m (金田) | 4 | 2 | 香りがとても華やか、ミネラルや果実のバランスが良く、ドライなアフター。余韻が気になる。 |

| H | 京戸川 400m (藤井) | 3 | 2.5 | ミネラルがありドライでバランスいい。草の香りが強く、優れたワインだと思う。私には強いかな。 |

| I | 京戸川 500m (中尾) | 2 | 3 | メロンなどとてもアロマティックで華やかな香り。アロマ強すぎるくらい。 |

こうして見ると……私が評価高くしてたのは標高の高いところみたい。たまたまかな?鳥居平の名を冠したワインありますよね。ここで気になった圃場のワインをチェックして見るのも面白いかも!

ゼミナールに参加した感想とまとめ

貴重な最新の研究発表をたくさん聞かせていただきました!大変興味深かった!

肝心の「勝沼のテロワールとは?」の回答は、まだ明確にはならなかったけど、「これからも追求していきます」というのが回答に感じました。

土壌も複雑だし、醸造方法の違いもあるし、同じ条件になるよう試験をするのも大変ですね。

こういった研究を重ねて、いつか勝沼もブルゴーニュみたいにミクロクリマが明確になっていくのかな、なんて想像しました。

それこそブルゴーニュと比べるなら、ブルゴーニュのワイン作りは紀元前からでなんと2000年。

山梨は明治3年(1870年)なのでまだ 150年なんですよね。歴史がまさに桁違いでした。

テロワールの解明にはもう少し時間がかかるのかもしれませんね。

もし、内容に不備がありましたらキジトラ(@nekosommelier)までお知らせいただければ幸いです!

今回のセミナーの内容は以上ですが、「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」の「甲州市のエリア特性」を合わせてご覧いただくと理解が深まると思いますので、ぜひ合わせてご覧ください。

https://www.koshucity-kac.net/tokusei-2

参考ワイン

今回の試飲ワインと同じ産地のワインをさがしてみました。

休息

甲州 バレルファーメンテッド

セブンシダーズワイナリー ¥3,905

ワインは甲州100%ですが、そのうち50%が休息の畑だそうです。リンク先によると、樽発酵・樽熟成に適する、糖度・酸度がしっかりしたものを選んだとのことなので、休息のワインはしっかりめなのかも?

小佐手(おさで)

hiyori 勝沼 小佐手 甲州 ー HIYORIワイナリー ¥2,860

小佐手地区の甲州100%!

HIYORIワイナリーでは区画ごとのキュヴェをたくさん作っています!

https://hiyori-corp.com/hiyoriwine/

菱山(ひしやま)

菱山の名を冠したキュヴェもけっこうありました。

菱山甲州/シャトー勝沼 ¥2,130

グラン・キュヴェ 甲州 勝沼菱山畑/イケダワイナリー ¥3,300

グレイス甲州 菱山畑/中央葡萄酒 ¥4,001

https://www.miraido-onlineshop.com/item/1-jp-grace-ksh-hsyより引用

等々力

シャトレーゼ勝沼は、以前「等々力」の名を冠したキュヴェがありましたが、今は畑名まで詳しく書いていないようです。

でも、甲州の自社農場が等々力にあるので、シャトレーゼ勝沼の甲州は、等々力主体+契約農家ブドウと思われます。

http://www.belle-foret.co.jp/katsunuma/vinefarm/aboutfarm/

今度訪問したとき聞いてみますね!

鳥居平

鳥居平100% /シャトー勝沼 ¥3,638

藤井

甲州 キュヴェ W ー 7c ¥3,322

畑名を冠した名前のキュヴェがあるということは、そのテロワールを重要視しているからですよね。

また見つけたら追記したり、買って飲んだレビューも追記していきたいと思います!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d6c94e5.253ff70a.1d6c94e6.2dbf1f91/?me_id=1265211&item_id=10002869&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fattaatta%2Fwine%2Fpage%2Fsingle%2Fw13001%2Fkago1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d3756d5.daf4f8e9.1d3756d6.561dcc14/?me_id=1215941&item_id=10039224&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmashimo%2Fcabinet%2Fimage17%2F10160770_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1dbcf2d1.bd8b3a40.1dbcf2d2.d0dca6df/?me_id=1201918&item_id=10038735&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenoteca%2Fcabinet%2Fshohin_images_8%2F09389194%2Fshohin_images_14%2Fns16l00003c4.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/287ed06f.719077e7.287ed070.c243fa22/?me_id=1395994&item_id=10000188&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnihonbudoushuten%2Fcabinet%2Fch_katsunuma%2F101336.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48440d5e.fd96a56b.48440d5f.cac13d4c/?me_id=1357610&item_id=10002809&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhoshigulf%2Fcabinet%2F09893703%2Fimgrc0099682692.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)